今天就讲两个问题:第一,回归传统的限度;第二,超越传统的可能性,简称回归与超越。

不论回归还是超越,实际上反映了今天一种焦虑的心态。可能大家都感觉到了,最近几年,我们学术界在悄悄地发生变化。第一,由过去的那种单纯追求艺术感受逐渐演变成对中国文化历史感的总体把握,就是强调综合性;另一个变化就是由过去单纯地追求理论,慢慢地开始向传统文献回归。其实这是很正常的,因为中国文学研究,总要涉猎三个方面的内容,第一是艺术感受或文学感受;第二是文学的理论,没有理论的研究,总是达不到应有的层次;第三是基本文献,也就是基本的传统知识。只不过在不同的时期,这三个文学研究的基本点,被强调的程度不一样。而现在,我觉得是更侧重于向传统文献回归。这种回归,从积极意义上说是好事,过去的研究比较宽泛、笼统,现在逐渐地强调一种更加具体的实证研究;但是回归的同时,也隐含着一种危机,那就是我们现在理论研究上的缺失。我们的研究者,缺少一种明确的理论意识或理论线索。为什么这样说?过去我们搞中国文学研究的人,都借用一种外来观念,拿来为我所用。比如说,20世纪的二三十年代,王国维、陈寅恪他们用的是进化论的观念;到了四五十年代以后,用唯物辩证法观念;到八九十年代,用的是所谓新方法论观念;现在怎么办?我们用什么观念来指导我们的研究?现代派不行了,后现代派不行了,后后现代派也不行了,研究文学没有理论了,因此大家觉得,在没有理论的情况下,还不如回到文献,文献比较老实,一是一,二是二,风险比较小,只要用功,总有收获。客观地说,回归文献,是一把双刃剑,一方面,是对我们学术的沉淀;另一方面,如果大家一门心思回归文献,也未必是一件好事,因此,我想先谈回归文献的限度。

伴随着刚才我说的两点变化,现在有几个学术热点。学术界,包括我们研究生的论文,由南到北,从东望西,大家都不约而同地介入到文学研究的热点当中。第一个热点,就是文学的时间研究,也就是文学的编年体研究。我在读《论语》的时候,有一个明显的感觉,孔子和弟子谈话时,有时很随意,比如和子贡、子路谈话,几无设防;颜回就不一样,每次都是毕恭毕敬、老老实实的。如果据此就笼统地说他们师生之间的关系有亲有远,或者据此推断他们的性格有怎样的差异,就比较轻率。如果把年代排下来,你就发现,子路、子贡和孔子的年龄相差不多,而颜回则不然,相差有三十多岁。由此不难推想,年龄相近,感同身受,说话就较少顾忌。所以我们在从事文学研究的时候,不能简单地说谁性格怎么样,实际上年龄很重要。所以一个作家年谱,一个时代的编年,非常重要,现在,从先秦到20世纪,两千多年,每一年都编下来了,《先秦文学编年史》、《秦汉文学编年史》、《魏晋南北朝文学编年史》、《唐代文学编年史》、《元代文学编年史》、《二十世纪文学编年》都已经完成了,文学编年史已经完成了一个完整的系列。中国社会科学院文学研究所还拟创建一个中国文学编年数据库,把每一年的不仅仅是文字的资料,包括图像、考古等可资考证的资料全部汇总在一起。这样我们今后使用起来就比较方便。比如公元755年的“安史之乱”,这一年,各位诗人身在何处?都写了哪些作品?他们对于这场变乱的态度如何?经过资料的编排,就可以立体地展现出来。这是文学的时间编年研究的作用。

第二个热点就是文学的空间研究,实际上就是文学地理研究。这次我所看到的咱们学校的研究生论文也涉及这方面的内容。华南师范大学戴伟华教授的《地域文化与唐代诗歌》;胡阿祥的《魏晋本土文学地理研究》等都是这方面的开创性的成果。我自己现在关注的是“秦汉文学地理”。这个文学地理研究很有意思。当我们把一个作家,一部作品,放在特定的时间、空间的坐标上的时候,很多事情就不言而喻了。过去我们笼统地说哪位作家写了什么作品,大概背景是什么样,但实际上都很空;而现在具体确定这部作品在哪一年写的,在什么地方写的,这个作家是在什么地方生长起来的,他的文化背景是什么,这样一来就更有说服力。今天我们都有南北的差异,更何况古人,那时候交通非常不发达。所以文学地理研究就显得非常重要。前一段时间,我一直在做秦汉文学地理研究,我知道这个问题确实有点意思。中国这么大,它是由不同的重要文化中心来组成不同的文化区域,而不同文化区域之间相互交流。你只要梳理一个线索,就会发现很多问题,因为视角改变了。

第三个热点,就是物质文化研究,就是一个作家的生存环境和作品具体产生的背景研究,我笼统地概括为物质文化。其实这个问题大家在过去研究中都是关注的,我们常说经济基础决定上层建筑,这是一个基本常识,也就是说一切出发点都是由经济决定的。但是落实到具体作品研究时,我们往往忽略这一点。文学史中讲了那么多文学家,讲了那么多文学作品,但是给我们留下什么印象呢?就是这些作家似乎不食人间烟火,他们的作品似乎是在一个很空洞的大屋子里产生出来的,没有一个具体的概念。比如说这个作品是作家在什么时候写的,我们具体来问一下,这个作家当时写这个作品时,他的生存状况如何?他的衣、食、住、行怎么样?俸禄多少?我们可能都略而不计。实际上,这个问题非常重要。我们知道,中国古代并没有所谓纯粹的“脱产作家”,中国作家一直到今天为止,都跟官场有千丝万缕的联系,或者说就是官场一个重要组成部分。弄清一个作家官位高低、权力大小很重要。我们常常看到这种情形,有的时候,某个作家官位很高,但权力很小;某个作家官位很低,但权力很大。一个作家的地位对他的创作当然有直接的影响。一个作家的物质生存环境就涉及到一个作家的衣、食、住、行,当然包括官位问题。因为你的官位的高低、权力的大小决定俸禄的多少,决定衣食住行的方方面面。在汉代,官员出行坐什么车,穿什么衣服,戴什么帽子,前后的随从怎么样,包括死后坟墓前立什么碑,周围栽什么树,在《白虎通》中都规定得明明白白,如果稍有僭越,当然就是重罪。两千多年了,我国就是一个官本位的社会,因此中国古代作家在官场上的每一天生活当然直接影响到他的创作。物质生活应当引起我们的关注。

第四个研究热点,就是民间文化。严格地说,不仅是民间文化,而且是不同的阶层文化,特别是下层文化开始引起当前的关注。本来20世纪文学研究就已经开始关注所谓的通俗文化、市井文化,但往往只是关注宋元代以后,诸如宋元话本、戏曲等,而在宋元以前,由于资料的原因,关注不够,顶多是到唐代的敦煌文学。而最近一些年,随着大量的考古发现,下层文化逐渐引起普遍的关注,也就是不同时期的不同文化阶层,开始引起关注。因为文学史永远就是那些掌握话语权的人写的,他所关注的只是他认为值得关注的东西,所以文学史永远不可能百分之百地反映那段历史。像五四运动前后,文坛主流是什么?文学史告诉我们是胡适、陈独秀等文化精英们倡导的新文化运动,但是这些新文化运动是谁在扛?都是精英分子来扛,而老百姓关心的是什么?依然是鸳鸯蝴蝶派的东西。它们跟主流文化始终保持了距离,但是影响往往比主流文化更大,而写文学史的人是不会把这些人写进去的,因为他们不入流,但他们在文学史上占据多么重要的地位!还有,这种地位到了一定程度会转化。实际上,在中国文学史上,任何一种文体、学术思潮,都是大部分源于民间,甚至外来文化,也是通过民间逐渐反射到上层社会。例如两汉时期,文学史关注的是汉大赋、汉乐府诗、司马迁的《史记》、班固《汉书》;但实际上,除了这些东西,东汉文人创作了不少的通俗赋。到东汉后期,甚至连皇帝也开始喜欢通俗的东西,把民间的东西搬到朝廷里来。我们今天看到曹植的创作,文学史家最欣赏的当然是《赠白马王彪》、《洛神赋》之类的作品,但曹植在写这些典雅诗赋的同时,还有另外一类非常通俗的作品,比如《蝙蝠赋》,写蝙蝠;《鹞雀赋》写鹞和雀的对话;《令禽恶鸟论》,描写鸟儿和鸟儿之间的对话。这些作品跟我们熟知的曹植作品就不一样。钟嵘的《诗品》,把曹植放在上品,评价“骨气奇高,词采华茂,情兼雅怨,体被文质,粲溢今古,卓尔不群。嗟乎!陈思之于文章也,譬人伦之有周孔,鳞羽之有龙凤,音乐之有琴笙,女工之有黼黻”。什么叫“情兼雅怨”?“雅”,就是典雅的东西;“怨”,就是他写的这些东西,因为雅怨跟文质是并列的。这里面说了一个什么道理?在曹植的身上已经开始明显地接受两汉以来下层文化的影响。可见曹植这个人身上,确确实实有下层文化的特点。由此来看,建安文学之所以引起我们的共鸣,其中一个非常重要的原因,就是下层文化的特点特别明显,易于为我们所感知。老百姓包括在座的你我,尽管也读了很多的书,但骨子里还是摆脱不了世俗的东西。建安文学的时代风气,《文心雕龙》将其概括成“风衰俗怨”,这“怨”就是“俗”的代名词。这四个字,与《诗品》中的“情兼雅怨”四字有异曲同工之妙,其实就已点出整个东汉后期到魏晋时期文风所发生的重大转变,即由过去的传统精英文化转到了下层的市井文化。而魏晋文学,也就是司马氏当政以后,实质上是精英文化在反弹,精英文化在试图抢回话语权。所以文学史应当关注不同的文化阶层,以及它们之间复杂的关系。

我们关注文学的时间研究、空间研究以及作家的物质生存环境的研究,首先面临的一个严峻的问题就是,我们以往的教学体系未能提供必要的知识和理论武器,也就是说,我们的知识结构不足以支撑这种研究的重负。20世纪50年代之后,学习苏联教育模式,把过去的传统学科分为文、史、哲(中文系、历史系、哲学系);中文系又分语言和文学,文学里面又分古代文学、现代文学;古代又分先秦文学、两汉文学、唐宋文学、元明清文学;搞唐代文学研究的人只切出一块,关心的只是初唐或者盛唐或晚唐;搞初唐的人也许只关注初唐四杰,甚至某一个作家。因此,我们现在的教学体制,把我们引到狭窄的道路上去,而且是越走越窄。如果把古代作家作为一个整体来讲,研究了半天才发现,我们实际上只是研究了一个手指头,把一段活生生的历史切成若干份,中文系只负责文采这一块,历史系只负责史实这一块。这样的成果,一点生机都没有,一点气氛都没有,一点灵气都没有!现在高校开始逐渐地在改革,虽然还处于摸索阶段,但是探索总是有积极意义的。问题是朝着哪个方向走。现在的“国学”热,我深不以为然,谁有资格来奢谈“国学”?当然,这样的问话,那些自封或别人封他的国学大师的人听了可能备感愤怒。但是,这样的质疑一点都不过分。五十多年来沿袭下来的教育体制,决定了不可能培养出我们心目中的国学大师。我们心目中的国学说白了,就是以研究传统儒家经典为基点来派生出的学问,而现代的这种教育很难培养出这样的苗子。虽然大家意识到不能再走过去那条路了,可是怎么走?没找到。现在有所谓的通才教育,但在我看来,不过是“拼盘教育”。我们知道,拼盘好看但不一定好吃;拼盘可以摆放得极其漂亮,刀功也可以精益求精,要什么样切什么样,但是吃起来终究不如地道的大餐。真正的大餐,要色、香、味俱全,火候点到为止,这个东西只可意会,不可言传。其实在治学道路上,也是这样,“拼盘”就是“拼盘”,最高妙的烹调大师,往往身怀绝技,并不是人人都可以模仿。照猫画虎虽然接近虎的形象,但终究不是虎。我的老师沈玉成先生曾对我说,做学问急不得,道理就像烤鸭一样。我们知道北京的挂炉烤鸭,就是用温火来烤,从四周去烤它,用特定的果木,特别讲究火候,火大了,皮烧糊了,里面还生;火小了,烤不熟。最好的烤鸭,外焦里嫩。其实做学问也是这样,它是需要一种环境,一种气氛,然后把它烤起来,慢慢地烤成。现在的通才教育,并不符合教育规律。希望在几年、十几年,通过这种教育体制培养出大师,我认为是在开玩笑。当然,这个问题比较复杂,需要大家共同探索。现在觉得过去的教育体制需要改革,如何改革,大家不约而同地想到了传统。传统是什么?其实在中国,有几千年的一个传统,这个传统不管你怎么骂它,“五四”时期有些人把这个传统骂得一无是处,但是这个传统直到今天还存在着。我觉得这个传统就是文献学。二十多年前,我在南开大学读书时,曾上过一门“文献学”的课,实际上是工具书的检索课。现在想想,这远远不能涵盖文献学的内容,连边都不沾。毕业时,我分配到清华大学文史教研组工作,牢牢地记住了老师给我的评价:“悟性不错,基础太差。”我就想,什么叫基础呢?我们这些人,“文革”期间长大,然后到农村插队,再从农村考回大学,能学什么东西?当初的理解,打基础就是多读书。于是糊里糊涂,不管什么书,拿来就读,像《艺文类聚》这些的类书,《括地志》这样的地理书,什么书都读,结果读了两年,我只记得一大堆人名和书名,除此以外,似乎并无实质性的收获。我就想,这样读下去不行啊!我把图书馆的书全部都读下来又能怎样?结果还不如卡片柜中的卡片呢,卡片上人名、书名、出版社注得多清楚!还用我去读么?而且图书馆的书这么多,我读也读不完呐!这样不行。没有办法,就只好从前辈人的治学文章寻求答案,终于发现一个秘密,所有的成功者,不论研究历史还是考古、哲学、文学,只要搞文史,都毫无例外地强调文献学。那么文献学是一门什么东西?后来我才知道,就是什么目录、版本、校勘、文字、音韵、训诂这些东西。在这样背景下,正赶上1984年杭州大学姜亮夫先生招收第一届古典文献学古籍整理专业研究生,我就考到了杭州大学,姜老把我们这帮研究生召集到一起,见我们第一句话就是“从现在开始,我们学的是古典文献专业,你们就不要再想着你们中文系、历史系、哲学系那些东西了”。听了这话,我挺不高兴的,因为我是怀着研究文学的理想投奔到这里。你们可能不太清楚,我们77、78、79这几批学生有一个共同点,凡是报考中文系的人无一例外地都是酷爱文学,甚至想当作家,想当诗人,包括我,我插队就是因为想当作家才去的。结果到了南开大学报到,老系主任的第一句话是,大学不是培养作家的地方,想当作家,你们到广阔的生活中去,不要到这里。当时对我是当头一棒,从此以后就不能当作家了。事后想想自己,开什么玩笑啊,我们当什么作家呀,一点基础都没有。不当作家,研究文学总可以吧?没想到读了硕士,连文学都不能沾边了,从此以后告别文学了。当时姜亮夫先生给我们规定了一些课,有些课确实很怪,比如说目录学、版本学、文字学、音韵学、训诂学,这是传统,必须要学的,大学作为公共课也开过,这回都作为专业课来学,我也不反对。后来给我们开什么课?开《墨子》,《墨子》作为诸子学,当然应当学,但他请物理系的老师来,给我们讲《墨子》书中的物理学现象,本来听到物理就头痛,还给我们讲《墨子》中的物理学现象,就更不明白;给我们讲《天工开物》、《营造法式》,《天工开物》是讲工艺方面的,《营造法式》讲建筑;讲历史,讲地理,讲历代职官,讲这些东西,听起来似乎是一团乱麻。中文系,过去几十年来都有传统,第一年基础课,第二年、第三年选修课,而姜老这些课因为以前想都没有想过,听都没听过,我也不知道自己是在学什么呢。做毕业论文就惨了,这次毕业论文,姜老说你们随便做,只要跟“古”字沾边就可以做,从先秦到明清,都可以做,只有一条他反对,不要再做思想性、艺术性的分析了,除了这一条,你们什么都可以做。二十多年过去后再回过头想,我才体会到姜老是对的。其实他在安排课时,在告诉我们一个道理,那就是中国古代文化是一个博大精深的整体,我们每一个人进入这个领域,一辈子你所得到的只能是冰山的一角,你要知道,山外有山,天外有天。正如姜先生的老师王国维在《人间词话》中说“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,他说这是词的第一种境界,其实这也是人生的第一种境界,做学问的第一种境界。这第一种境界,是知道天外有天,山外有山,要知道每一门学问都跟相关的学科有着千丝万缕的联系,研究文学不单是搞文学就可以了,那样搞不出名堂的,他就告诉你这一点。我见到罗宗强老师,我就跟罗老师说我杭大最大的收获就是知道这个道理,罗老师说这是你最大的进步,比多读几百本书进步大得多。所以姜老师别的不说,单是要求我们把《四库提要》放在案头经常翻。后来我就总结,姜老师实际上给我们传统文献学规定一个治学的层次和途径,我后来总结了一下,所谓传统文献学,有四个层次。

第一个层次是传统的小学层次。这是我们古代传统的教学方法,它包括目录、校勘,版本、文字、音韵、训诂这六门课。这六门课表面上看跟古代文学研究相去甚远,但实际上是治学的基础。比如说文字学,发现了出土文献,如果你文字学工夫不到,你无法判断别人的解说对不对,你只能借用一家权威的说法,而这权威说法,到底是不是权威,你也无法判断,你在这个基础上建立起来的研究可靠吗?还有音韵学,古代音调有平上去入,如今入声字没有了,南方人还能念出来,北方人念不出来。当时我在杭州上《广韵研究》课,并没有好好读,我想跟我无关的事情,结果最后做博士论文惨了。我博士论文选了个极好的题目,做“永明文学”。永明文学说白了,核心问题就是音韵问题。我在做这个题目的时候想偷懒,躲开音韵。因为这一块我实在不会。我去访学时求教北大葛晓音老师,葛老师说你既然选择了这个题目,而这个题目核心问题就是押韵问题,你不谈它,这个题目还有什么意义?我一想也是,除非我不做,做就得啃这硬骨头。所以那一段时间可真是下了苦工夫,我把《昭明文选》、《玉台新咏》中收的比较可靠的六朝诗每一个字都查出它在中古时期的韵部情况。只有查到、归类以后才能判断它到底押什么韵以及押韵的演变。后来我博士论文出版,也洋洋洒洒20多万字,其他的可能一钱不值,唯一的被别人几次提起的还就是音韵这一块,因为我下了一个死工夫,就是一个字一个字地考察,当然我只能是利用王力、周祖谟、罗常培等人的研究成果,然后再做了一个细致的考察。罗宗强老师在他那本《魏晋南北朝文学思想史》中把我的结论引用到他的书里面了,这对我是个非常大的鼓励!还有校勘学,搞古代文学研究,一开始就要解决文献的问题,那就要选择好的版本,选到好的版本就要涉及校勘问题,否则捉襟见肘,一出手就出错。所以这些是基本的东西。我们常说艺不压身,我现在有这个体会,只要你下过工夫,无论什么知识,早晚给你带来好处,绝对没有白下工夫的事情。如果你不用功,早晚要碰到麻烦。当然目录、校勘、版本、文字、音韵、训诂这些学问今天来看,都是绝学了,我们确确实实很难精到地掌握住。但是我觉得学习文献学,就是让你知道,在这些学术领域,谁是最优秀的学者,哪部著作最好,当前的热点是什么,你要随时关注相关领域的研究成果。这是传统的小学的层面。特别目录学这一块,我觉得大学毕业20多年了,给我最大的帮助是目录学,没有了目录学,我们就没有了一切,其实目录学就是我们的指针,老师不能跟着你,你总要离开学校,只有靠目录学。学习传统文献学就是给我们开辟一个视野,我们说辨彰学术、考镜源流,就是这个道理。因此,传统的小学真的是非常重要,这是第一个层面。

第二个层次是所谓传统史学的层面,这个史学层面不是“二十四史”,不是像说书人那样把整段历史掌故、风云际会说得头头是道。这个历史,传统的史学,我的概念中,是指那些基本的,一个是历代职官,就是不同的人做什么官,不同时期的官位情况,你研究一个作家,解读一部作品,你比如说读《柏梁台诗》,每一句都涉及职官的问题,这里不用多说。还有历史地理,我们研究文学地理,离不开地理学的知识。还有一个,历代的天文历法问题,比如说年号问题,我们中国古代所谓干支纪年,这都是属于历史学的范畴,而这些东西是我们必须要掌握的基本常识,至少我们要学会运用它们的工具书,选择最好的工具书。

传统文献学的第三个层次,是几部经典。当时姜亮夫先生给我们规定了12部经典,他的意思是一辈子要读。我想有道理。他规定的几部经典,其实就是五部经书:《诗经》、《周礼》、《周易》、《春秋》、《尚书》以及由这五部经书派生出来的《仪礼》、《礼记》、《公羊传》、《谷梁传》和《左传》,也就是今天的十三经。当然姜老没有把《仪礼》放在这里面,他觉得《仪礼》太复杂,除了这几部经书以外,还有《老子》、《庄子》和《楚辞》。我们想一想,很有道理,中国传统文化,汉代的学问、唐代的学问、宋代的学问,包括清代的学问,其实都是从这几部经书派生出来的。

最后一个层次,才是文学研究、历史研究、哲学研究。我们今天的教育体制同我们的学术倒过来了,一开始就是文学研究,然后再划分。我一直认为传统文献学不是一门独立的学问,它只是我们中国传统的治学方法,治学的途径而已。如果我们自己永远局限在我刚才说的领域里,就很难走出来。为什么?因为前辈学者,比如乾嘉学派,在这方面下了死工夫,我们很难超过他们。因此,我觉得如果我们亦步亦趋地纠缠在这些问题里面,就没有我们的出路了。过去在我们古代文学史这个行当,有句老话叫“一代不如一代”,姜亮夫先生称赞他老师王国维先生说:“哎呀,王静安先生学问大啊!”我们冲着姜老说:“姜老啊,您学问博及四部!”你看,姜亮夫先生,经、史、子、集,都有著作,出版了30多部著作。我们怎么比?我的博士生导师曹道衡先生说,他的老师游国恩先生“学问真好”,他举了一个例子,当年在编文学史时,向游先生请教关于《诗经》问题,结果游先生一口气谈了好多《诗经》版本,每个版本有什么好,特色在哪里,不足在哪里,了如指掌。曹先生说这个学问确实没法比。我们面对姜老,面对曹先生,我们也这么说。我们这些人,是从上大学才开始读书,在“文革”期间,除了鲁迅,无书可读。所以我们这一些人,如果说不足的地方,就是基础太差;值得肯定的地方,就是我们这些人很用功。但是基础在那里摆着,有一些东西是不能弥补的,就是先天不足,决定了不可能把学问做得多么有规模,多么有气魄。因此,我发自内心地跟我的老师说:“老师,我真的是比不上你们。”可是现在我自己做老师了,我的学生们居然也说:“老师,我们比不过您。”我想这话就有问题了。如果说我比不过老师,这是事实,是时代的过错;而你们,从中学时代就接触了世界名著、古典名著。因此,我跟我的学生说,我们这些人只是过渡性的一代,唯一的用处,在中国学术链条上,没有断,但是这一环很薄弱,而别的地方都很结实。所以我就说“一代不如一代”这句话有问题。其实正如文学,“一代有一代之文学”,学术也是一代有一代之学术,汉代的学问和唐代的学问不一样;宋学和清代的学问不一样;我们今天做的学问和20世纪50年代的也不一样。实际上我们都在走自己的路。所以,我由回归传统讲到下一个问题,就是超越传统。超越传统有没有可能?其实是有可能的。我们有几个天然的优势,是过去所不具备的。

第一,古典文献的电子文件。现在“二十四史”光盘,做得和中华书局一模一样;还有《十三经》;更可贵的连《四库全书》都能随身携带。过去全中国只有3部《四库全书》,还是残缺不全的,唯一一部好的叫国民党带到台湾去了。而现在呢,做成光盘,好像四张盘就可以了,也就是说可以把一部四库全书装在口袋里。这在过去是想都不敢想的。另外,电子文本通过键盘一敲击就出来,查询什么非常方便。过去搞训诂,查一个疏证,一个字,一个词,无异大海捞针;而现在,一敲键盘全出来。做学问的方式改变了,阅读量大大增加了,这当然是我们的优势,而且我们的这个优势会越来越大。当然,电子文献的出现也改变了我们的传统阅读方式。它的利弊得失,现在还很难说得清楚,但是发展趋势则是不可阻挡的。

第二个优势,出土文献。最近三十年,大概是中国几千年来都没有遇见过的一个大发现时代。由于现在大规模的基本建设,全中国都在挖地三尺,因此地不藏宝了,哪儿都有发现。过去想都不敢想的那些东西,先秦的文献、秦汉的文献,大量出土,而这些文献很大程度上改变了我们对过去的认识。1998年《郭店楚墓竹简》出版了,读了以后,我很震惊,在几天内写了一篇文章,叫《振奋人心的考古发现》,就发表在《文史知识》上,里面提出好多问题。很多发现都给我们一个全新的认识。这是第三个优势。当然我们要抓住这个得天独厚的条件,你得有基本知识储备,否则面对这些宝物也看不懂。

第三个优势,就是现在我们处在中西文化交流最开放的时代,这是我们老师辈所不具备的。我们老师的老师是比较好,就是陈寅恪、王国维他们所处的年代是一个开放的年代。但是我们的老师这这一辈,50年代成长起来的人没有办法,当时国门都关着。而现在呢,我们有这个条件。虽然学的是传统文化,是老祖宗的东西,但是不要以为老祖宗的东西我们当然做得好。我记得特别清楚,1992年,我的博士论文《永明文学研究》在台湾出版之后,送给一个日本学者,第二天开学术交流会,他跟我说,你的著作不错,给你提个建议,稍微注意一下日本人的成果。因为我不懂日语,而且本能地有点反感,我心想,干嘛要看日本的东西,我自以为已经把中国大陆的著作全部都读到了,所以不以为然。而且那时我跟日本清水凯夫打笔墨官司,我们在四声八病问题上,有不同看法。我当时年轻气盛,我就要跟他较个劲儿,他认为四声八病是沈约发明的;我就反对,我模仿陈寅恪一篇文章《四声三问》写了篇《八病四问》反驳他。我自己特别得意那篇文章。后来到美国访问,读到美国学者梅祖麟、梅维恒,日本学者平田昌司等人的论文,我才发现自己孤陋寡闻,基本观点站不住脚。过了不久,又碰到一个德国学者买过期书刊,中国话说得很好,然后我们俩聊天,他说他搞魏晋玄学,我觉得我们有共同语言,我的博士论文也与这相关,就交谈起来。没说两句话,他说“我们的研究比你们好”。我当时一愣,我想这个德国人不会说中国话呢,还是目中无人?我学问不好,但是我的老师学问好啊,曹道衡先生、余冠英先生,还有我们研究所的钱鍾书先生、俞平伯先生、孙楷第先生,学问都是第一流的。当时心里真不以为然,可是出于礼貌,我也没有驳他。事后我想,这事实际上说明一个问题,就是我们的研究成果他们看得到,而他们的研究成果我们看不到。这里就出现了一个偏差,我们自以为学术是天下公器,学术不是艺术创作,学术是一种研究,研究就要后来居上,这是学术研究的一个基本规律,而我们恰恰是在这个问题上由于客观的原因,还有主观偏见,我们很难看到他们的成果。那么我们结论有多大学术性呢?所以我现在看硕士生论文,看博士论文,看别人的研究成果,第一件事,看目录,看参考文献,看小注。一看这个,我就大概了解你下了多大工夫。当然后来我也发现,有些研究生罗列好几十项、上百项论文,但这些论文他没读。一提问,比如你对参考书作什么评价,他说不出来了。光看目录也不行,还得像孔子那样,不能光“听其言”,还得“观其行”。我就说学术研究要后来居上,一定要参考别人的成果,而恰恰在这个问题上呢,我们看不到别人的。还有一个问题,就是我们的教育体制,缺少一种严格的学术训练。这个学术训练是什么?就是学术的理念,把学术研究当作事业,而不是开玩笑。西方人的著作,不论他著作怎么差,但他们基本学术著作一个共同点,就是他这部书写完了以后,就是这个专题的一个总结。他做这个专题,提出哪些问题,哪些是自己的观点,不管这观点好不好,但他是在前人的基础上做的;还有就是他们语言的修养。除了母语之外,大多还掌握一两门外语。因此他们的视野相对来讲比较开阔。但是我觉得既然我们是做学术研究的,就必须要参考别人成果。在这个事上我吃了亏。我刚才说我跟日本人较劲,自以为小有得意的时候,到美国看到一批资料,那批资料是出土的公元2至8世纪的梵文文件,全是梵文,一个也读不懂,而日本的平田昌司、美国的梅维恒等几个非常出色的学者,做得非常好。而且他们的成果,已经对我的博士论文的结论做了很大的修正,我的很多结论,包括四声八病问题,实际上是不准确的。后来我写了《别求新声于异邦》,就是自我检讨。我的意思就是用鲁迅《摩罗诗力说》那句话,不要关起门来做学问,如果你真不是把学问当成混饭吃,而是当成安身立命的话,你必须得看别人的东西,而现在我们有了这个条件,我们现在物质条件的改善,知识结构的改变,比我们老师这一辈都要好得多,这也是我们的优势。我是说由于这些优势,我们在超越传统的时候就有可能。

但是我们现在面临的一个最大挑战,倒还不是回归文献、超越文献的问题,我觉得是走出自己道路的问题,也就是观念的问题。我刚才说当前学术界处在一种焦虑状态,就是如何推进学术、超越自己,在自己基础再往前一步,但是怎么走?找不到路。最近几年,文学研究好像处在一种僵持状态,很难出现一本书让大家为之耳目一新,我们学术界走到一个十字路口了。

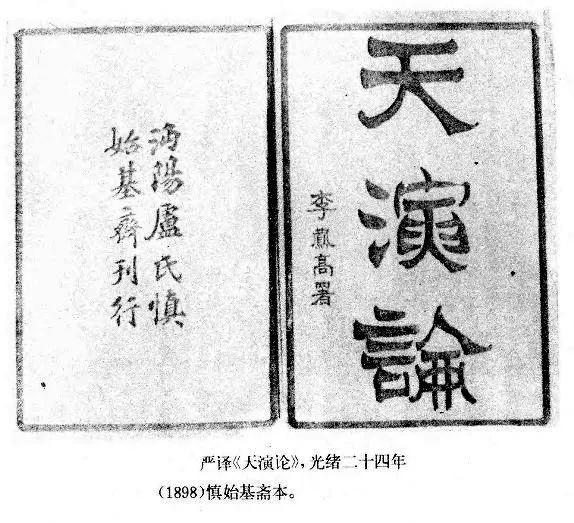

我们回顾20世纪的100年,几次大的学术发现,比如20世纪前半段,出现的这些大师,一流的学者,几乎全都是从国外回来的,或者有在国外接受西学的背景,包括王国维,而他们不约而同地选择了一种相同的学术的理念,就是达尔文的进化论的理念。1898年,严复翻译《天演论》,提出很有名的一句话,叫“物竞天择,适者生存”。社会的发展,就是在这个背景下的,中国人争不过人家。而就在此前二三十年,还有另外一本书,就是梁章钜的《浪迹丛谈》,里面有一个笔记,很有意思。作者用了一个非常调侃的语气说英国人——他不叫英国人,他叫夷人,他说夷人说话跟中国人不一样,梁章钜当时可能是第一次接触英语,他说夷人管十二个月不叫十二个月——那当然了,他说夷人记十二个月叫“然奴阿厘”、“飞普阿厘”、“吗治”、“嗾悖厘尔”、“咩”、“润”、“如来”、“阿兀士”、“涉点麻”、“屋多麻”、“娜民麻”、“厘森麻”。因为梁章钜是闽南人,福建人,他大概普通话不行,他用这些怪语言来记录英文十二个月的念法,我在读这个笔记时,怎么读也读不懂,他叫《外夷月日》,就记载了英文十二个月的发音,我读了半天后来才懂,噢,原来就是汉语记录的英文发音。他看不起夷人,带有调侃口吻。梁章钜生活在道光年间,他大概死在道光二十九年,就是在鸦片战争前后,这时候英美多么厉害地挺进中国;一直到1898年的《天演论》“物竞天择,适者生存”,进化论进入中国;包括1915年,陈独秀这批人创办《青年》杂志,后来改名《新青年》;到后来王国维写的一系列著作,王国维1904年写的《红楼梦评论》,用尼采、叔本华的观点,一直到二三十年代,整个改变了中国的学术面貌。所以我就想,当时王国维,胡适、陈独秀这些人说学术功底,不是最好的,绝对不是最好的。王国维,一个普普通通的农民家庭的孩子,在年轻时没有系统地接受过所谓家学,二十多岁到处给人打工,你看现在《王国维文集》里面,他给人编过目录,给人家报纸编过副刊,写了些随感、随笔之类的文字,但是王国维这个人目光如炬,他几乎是涉足哪个领域就成为哪个领域的开山鼻祖。所以尽管最有学问的人如黄侃,章太炎学生——章黄学派在清代末期,在近代是影响最大的一个传统学派——对王国维颇有微辞,他在日记里说静安先生大名如何,但实际上静安对汉唐的注疏不熟。因为章黄学派的人研究传统学问,主要在汉唐的注疏里下工夫;当时新派人物如郭沫若,对王国维也不以为然,郭沫若有一篇文章叫《鲁迅与王国维》,他认为鲁迅是伟大的完成品,王国维是伟大的半成品——也不以为然。但是实践证明他引领了一个时代的潮流。

到了20世纪50年代,马列主义成了我国主流意识,也改变了我们的学术面貌。但是今天大家对过去的所谓的社会研究方法,很不满意,可是怎么办?80年代那些年轻人,搞什么宏观文学史、文学方法论、新三论、老三论、系统论、控制论,用这些东西研究文学,现在看来,没留下什么东西。但是他们的探讨给我们留下一些经验,他们在探讨出路,只不过没找到。而那个时候,大家拼命信奉西洋理论,信息论特别是所谓的现代思潮、革命性思潮、第三次浪潮等,而且那些理论探讨也成为热点。现在惨了,文艺理论家们都改行了,我可能以偏概全,但是现在很多文艺理论家们改行了,有的人研究文化问题,有的人研究亚洲问题,研究欧洲问题,研究现代性问题,有的干脆研究古代问题,往古走,搞基本理论的人没了。过去我们有一个主战场,就是马克思主义,研究古代、现代都用这套理论,然后套到文学史上就行了。现在呢,大家觉得不行了,我相信搞文学史的人,绝对不会再简单地套用某个权威的理论来研究。时代毕竟不一样了,可是没有那套理论,你用什么理论来研究?理论家们转移了,我们研究文学史的人,常年以来已经养成一个习惯,某种理论给我提供理论武器,然后拿这个武器去打中国的靶子,传统的靶子,多少年都是这样的,而现在这些理论家们不给我们提供弹药了,怎么办?所以我说,我们现在回归到文献,它是有这么一个背景,理论找不到了,艺术鉴赏觉得太浅薄了,还不如搞点文献呢,可是搞来搞去,最后要想真正推动学术进步,你没有理论行不行?也就是说你用什么样观念研究中国文学?这是最基本的问题。用什么观念?我们文学史怎么写?我们的文学史,1000多部文学史,实际上就一个面目,就是用西洋观念观照文学史,我们的文学史,文体分类、文学起源、文学的作用多少年来就是这么说,所以我觉得现在面临最大的挑战其实最难的突破可能就在这里,而不是一个回归文献、超越文献所能解决的。实际上最大的难点是在观点上,19世纪末叶20世纪初期有进化论的观点;20世纪中期有马列主义的观点;20世纪末到现在,没有了这么一个观念,现在是现代派不行,后现代派不行,后后现代派也不行,你再加几个“后”还不行。所以我觉得今天我提出这些问题,希望在低头做文献研究时,要想一想,怎么能够提升我们的品位。当然,这个思路可能让大家更焦虑。所以我在路上想,其实更恰当的题目叫“期待中的焦虑”或者叫“僵持中的焦虑”,学术研究现在到了僵持阶段。我不希望你们焦虑,但我希望你们去想一想(原刊于《东方丛刊》2007年第2期)。(编辑 郭文静 方歆格)