科学之“技”与文学之“道” ——论中国文学研究中的科学化应用历程

内容摘要:自“新文化运动”开始,科学观念进入了文学研究的领域,中国文学的科学化历程已达百年。科学与文学的“联姻”不仅重构了中国文学的现代标准,也带来理论和方法上的更新换代。本论文拟从科学理性、科学思潮、系统理论与定量分析四个主要阶段来梳理文学研究中的科学化应用历程,分析其科学方法与运用效果,进而思考文学科学化的未来前景。

关键词:文学研究;科学方法;发展历程

中国古代的文学研究推崇的是“诗性智慧”,采取的是一种玄学的、想象的、以己度物和直觉妙悟的方式来思考文学问题,这种传统延续几千年,从曹丕的《典论·论文》到刘勰的《文心雕龙》,从钟嵘的《诗品》到王国维的《人间诗话》,几乎都是“印象式点评”、“直观式感悟”的研究方式。尽管西方文学研究也是从“诗性”发端,但是到了文艺复兴时期,在高扬“人文主义”的同时,“科学主义”也得到并举的发展,不仅重视文学中俗语的运用,而且重视文学技巧和形式的发展,像风靡一时的“镜子说”,替代了之前感性的“摹仿说”,而绘画中的透视理论、色彩原理被用来指导文学创作,甚至连地理环境也考虑到民族文学的研究之中。到了20世纪,形式主义、结构主义与后现代主义的文学研究,更是与科学化的文学理论有着千丝万缕的联系。返观中国文学研究,尽管古代有“道技合一”的传统,但是“得道忘技”的价值取向下,“技”不过是居于“末技”的从属地位,更休论成为一种方法与视角。那么,中国文学研究中的科学化应用发生于何时?又经历了怎样的发展历程?它能否为文学之“道”注入新的活力或者提供一种全新视角?本论文拟从科学化应用的角度探索文学研究中的科学方法与科学视角,主要表现为以下几个重要阶段。

一、科学理性与文学变革

欧洲语言中的“科学”(Science)来源于拉丁文“Scientia”,即“分科而学”,是通过对各种知识的细化分类研究,形成比较完整的知识体系。类似于中国古代的“格物”,但又不尽相同,在“科学”概念尚未引进中国之前,晚清学者一直是混用的,如严复在《原强》中说:“二百年来,西洋自测算格物之学大行,制作之精,实为亘古所未有。”[1]推测其意,是将“科学”定义为数理或自然科学门类。“科学”概念跃升为一种意识形态和人文观念,是在“五四”时期。在新文化运动中,“赛因斯”音译为东方话语中的“赛先生”,凸显的便是一种人文精神与价值期待。

学术界一向认为,将“德先生”与“赛先生”推向前台的是1915年9月15日创刊的《青年杂志》,其实早在1915年1月份创刊的《科学》杂志才是“科学”观念的“思想先声”。任鸿隽在《科学》创刊号里率先将“科学”提升到一种研究方法的高度:“科学之本质不在物质,而在方法……诚得其方法,则所见之事实无非科学者”。[2]之后,陈独秀在《敬告青年》中将“科学”定义为“理性”不过是任鸿隽观点的拓展而已:“综合客观之现象,诉之主观之理性”[3]。不过,伴随着认识的提升,陈独秀于1920年发表的观点日趋成熟,他认为:“科学”有“广狭二义”,狭义指的是“自然科学”,广义则可以是“社会科学”,所谓的“社会科学”是“拿研究自然科学的方法,用在一切社会人事的学问上”,并表明“这才是科学最大的效用”[4]。尽管,他仍然是从方法论层面谈论“科学”,但是将“社会学问”纳入科学研究范畴,则为现代文学的创作与研究打开了一个广阔的世界。

《青年杂志》

将这一观点付诸实践的是胡适,他将“实验主义”的科研方式运用到社会科学领域之中。比如在历史研究中,他将“整理国故”的工作看做是“大胆假设、小心求证”科学方法的具体运用。而在文学领域,则把“他的新诗创作也当作是一种科学实验——《尝试集》的题名就直接来自他的‘实验主义’的文学观。”[5]他还将考证方法引入到中国古典章回小说的研究,开创了“新红学”研究,以“怀疑—假设—求证”为指针,“小心求证”出《红楼梦》是曹雪芹自传这一“大胆假设”。对于他的研究工作,胡适本人有着清醒的认识:“我的惟一目的是注重学问思想的方法……无论是讲实验主义,是考证小说,是研究一个字的文法,都可说是方法论的文章。”[6]从这个意义上说,胡适与赵元任、钱玄同等人发起的“白话文运动”同样是一种“科学实验”,也正是这场实验带来了新文学的巨大变革。“文学革命”其实是在语言、文体、题材、手法等方面展开的一系列创新实验,比如语言上的白话文写作;文体上新诗、现代小说、现代散文、文明新戏层出不穷;题材上从乡土到城市、从个性解放到社会改造、从家庭到国家,涵盖广泛;手法上则出现了现实、浪漫、象征、心理等各式手法。文学研究也在与时俱进、推陈出新,出现了诸如“三大主义”、“国语文学”、“人的文学”、“平民文学”、“为人生而文学”、“为文学而文学”等各式文学主张。正是这些“文学实验”改变了中国文学的面貌,也为现代文学的发展奠定了基础。

与“科学理性”产生紧密联系的还有“文学进化论”观点。自严复的《天演论》将赫胥黎的进化伦理学引入中国之后,风靡一时,甚至成为中学生的读物,像“物竞”、“天择”、“淘汰”一类的术语已经成为社会广为流传的概念。胡适发表的大量文章,如《文学改良刍议》、《国语的进化》、《文学进化观念与戏剧改良》等,仅仅从标题都能看出浓重的进化论思想,他也一再地强调:“一时代有一时代的文学……乃文明进化之公理”[7]。不仅是胡适,周氏兄弟也将进化论作为基本的思想立场与文学主张。周作人极具社会影响力的《人的文学》中开宗明义地写道:“我们所说的人,不是世间所谓‘天地之性最贵’或‘圆颅方趾’的人。乃是说,‘从动物进化的人类’”[8]。鲁迅先生则直接将进化论思想写入了小说之中,作为现代文学史极具分量的《狂人日记》,学界普遍关注到这篇小说在推广白话文和反对封建愚昧的意义,但也有研究者发现了作者在文中所传达出的“进化论”思想:关于(礼教)“吃人”问题,“我”与“大哥”展开了一番对话,在“我”看来,“吃人”问题便是“野蛮”与“文明”的分水岭,“有的不吃人了,一味要好,便变了人……有的不要好,至今还是虫子”,国人要跨越到“文明人”的阶段,便必须真心悔改,因为“将来是容不得吃人的人”[9],还有文末“救救孩子”的呼喊,都体现出了追求文明进化的观点。在这些“五四”理论家们看来,人,现代人,尤其成为现代的中国人,才是“改造国民性”的核心要素——这也是透视“科学理性”影响文学变革的重要角度。

《文学改良刍议》

“五四”时期的文学想要建立的是一套科学评价体系,以此来区分“封建”与“现代”,“愚昧”与“文明”,但文学毕竟不是自然科学意义上的实验品,它具有鲜明的审美特征。因此,现代文学的倡导者与研究者,力图建立一种具有科学特质的审美标准,那就是“求真立诚”的美学原则。陈独秀在《文学革命论》中提出的“三大主义”之一,就是“建设新鲜的立诚的写实文学”[10]。周作人发表的《人的文学》就强调文学要“观察、研究、分析社会‘人生诸问题’”。1921年成立的文学研究会则将“现实主义”作为创作原则,表现了高度重视“文学真实性”的时代需要。正是在这一美学原则的引导之下,胡适、鲁迅、周作人、茅盾等人对“文以载道”、游戏消遣的传统观点、旧戏曲中的“团圆主义”,都展开了激烈批判,主要理由便是这些文学形式的“失真”与“虚妄”。可见,在科学理性主导下的“文学真实性”,已经成为重新估定文学价值的基本标准,成为“五四”文学的主流意识形态。

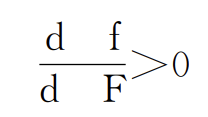

伴随着“文以载道”一类的功利性文学观的消解,这一时期的研究者还尝试纯科学化的数理方式引入文学分析。就这一点来看,“创造社”作家尤其突出。郁达夫曾经写过一篇《介绍一个文学的公式》,他认为世界上的文学,都可以用F+f的公式来解释,F指的是“认识的要素”,f指的是“情绪的要素”[11],通俗解释便是:文学是将人们的所见所闻,化为情感的波动。这个观点虽然有些夸大认识和情绪的作用,但是对于理解文学创作发生、灵感和创作心理有一定的帮助。成仿吾则进一步解释了文学公式的实用性,他在一篇知名度较高的文章——《诗之防御战》中认为:文学作为情感的产物,关注度F(Focus)和情感烈度f(feeling)共同作用的结果,但“材料的优劣”是引发二者程度深浅的重要途径[12]。为此,他还拟了一个公式(见下图):

在这个公式中,他强调“材料的选择”(审美对象)的选择,可以决定F所唤起f的大小。从今天的眼光来看,这种数理观念对于文学的直接介入,显得过于机械和简单,甚至可以说是数学和公式的比附和对照,但是当文学的表现手法同数理法则的运思过程“融会贯通”的时候,显示出这一时期文学研究者的知识结构与创造价值,他们不仅表现出了形象、鲜明的科学思维,同时也提供了一种新的研究路径,为后来数理建模与定量分析研究奠定了基础。

重新回顾现代文学初创期的科学化应用历程,就会发现“科学理性”是研究“五四”文学的一把标尺,对于文学创作和文学研究来说都具有方法论的意义。无论是层出不穷的文学实验,还是追新求异的进化观念;无论是贴近生活的求真原则,还是逻辑严密的数理方式,都突出反映了人们对于“科学理性”的时代觉悟。尽管一时风头无两的“赛先生”也带了新的迷信与盲从、一种新时代的“图腾崇拜”,造成了现代文学初期的功利化、简单化与图解化,但是在这样一个“重新估定一切价值”的时代,“科学”也带来了“新文学/旧文学”、“科学/玄学”、“传统/现代”、“封建/文明”等认知观念的分裂,它在打破一个旧世界的同时,也在建构一个新的现代世界,这其中传达出来的激进主义和理性精神,都让“五四”成为“狂飙突进”的文学时代。

02

二、科学思潮与创作范式

近现代以来,人类的历史步入了加速度的快车道,这与科学的发展密不可分,它不仅带来了人类物质生活的改变,也带来了思想文化的变革。欧洲兴起的几股重要科学思潮,像达尔文进化论、弗洛伊德心理学、科学实验主义等,都对世界文学的发展产生过重大影响。中国现代文学自“五四”以后,科学理性已经深入人心,作家与研究者们已经不是纸上谈兵,而是展开一系列的文学创作、文学批评及文学理论建设,其中影响深远的,成为了现代文学史上的经典范式。

(一)心理分析与“精神病态”人物系列

奥地利精神分析学家西格蒙德·弗洛伊德(1856~1939)经过长期的临床实践与科学研究发现,不仅是精神病患者,即使是正常人,在意识的背后都有着“欲望的海洋”,由于社会、法律和道德规则的压抑,成为心灵深处的潜意识,它是一切人类精神生活的根本动机。在这一认识基础上,他发展了精神分析学说,为心理学研究打开了一片广阔的天地,成为20世纪影响时代的重要学说之一。该学说具有“方法论”的意义,在社会学、哲学、文学都有巨大影响,是科学影响人文学科的典型例证。我国早在1920年代就引进了精神分析学说,张东荪的《论精神分析》发表于1921年2月份的《民铎杂志》上,杨振声的《谭嗣锐的<新心理学>》发表于1922年的《新潮》杂志上,极力推崇对于“潜意识”领域的发掘,来研究潜在欲望对于人们意识活动的影响,他们较早地开启了心理学与现代文学之间的内在关联,影响了鲁迅、郁达夫、郭沫若、施蛰存等一大批现代作家。

《新潮》

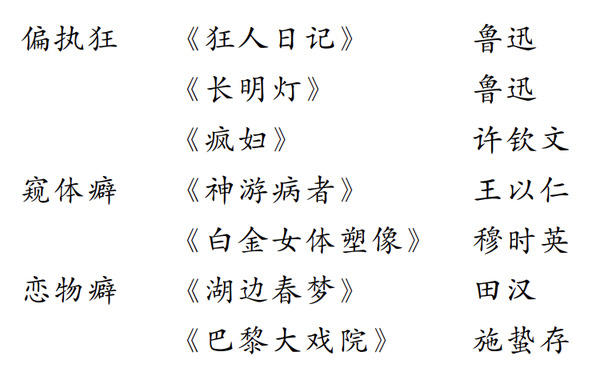

现代文学中充满了关于“病”的隐喻,这种写作题材的出现同心理分析学说关系密切。郁达夫在《沉沦》自序中就曾清晰地说明“是描写着一个病的青年的心理,也可以说是青年忧郁病(Hypochondria)的解剖,里边也带叙着现代人的苦闷——便是性的要求与灵肉的冲突”。[13]其中所提到的“性的要求”与“灵肉的冲突”可以说是弗洛伊德学说中的“泛性论”和“精神结构”的案例说明。鲁迅的《狂人日记》同样是“精神病态”的文学表现,日本学者伊藤虎丸研究该小说的论文副标题就是“狂人康复的记录”,华裔美籍学者李欧梵也指出:“鲁迅的一个远方表兄弟即患偏执狂”,“这个题材恰好把鲁迅的医学知识与文学兴趣结合起来了”。[14]这种以“精神病态”人物的塑造非常成功,形成了强大的美感凝聚力和创作示范力,成为广大作家竞相模仿的“范本”。刘为民教授曾经统计过现代文学中的“精神病态”创作,总结出了各类病症[15](仅摘录部分):

此外还有同性恋、亲属恋、自恋等题材,反映了现代作家正视人的欲望表达与潜在心理,遵循心理关系的科学机制,塑造了一大批“灵与肉”矛盾冲突的人物形象,引发了社会对这类压抑群体的关注。同时,用这些“疯”、“病”形象来透视中国国民心灵深处的精神病源,冲撞压抑的社会现实,从而将这种建立在科学理论上的文学表达,剖析、批判中国社会文化。

(二)科学实证与“写实主义”文学观念

中国现代文学大胆吸收、借鉴世界前沿的创作方法,有不少受到科学理性的影响,其中“写实主义”文学观念表现的尤其突出。无论是中外的文学史,“写实主义”文学观念都是流传最广的一支,尽管每个阶段呈现出来的面貌不一,像自然主义、现实主义、批判现实主义等,但是都具有强烈的写实风格,都是以描绘“客观真实性”为写作主题。这种写实主义的风潮与近现代的自然科学的发展密切相关,尤其是科学实证的方式,许多作家甚至直接以“研究者”身份出现,他们试图将科学家那种细致入微的观察、比较归纳、逻辑分析的方法引入文学,以作品为个案来研究社会,解剖和揭示其中的社会规律。从这个角度来说,他们更像社会的研究者、记录员和解剖者,甚至将进化论、生物学、遗传学、心理学的最新自然科学成功运用于文学创作。法国现实主义大师巴尔扎克直接将自己的《人间喜剧》的标题定义为“风俗研究”,显示他想作为一个社会学家的强烈愿望。泰纳也曾这样评价巴尔扎克:“奉自然科学家的趣味为师傅,以自然科学家的才能为仆役,以自然科学家的身份描绘着现实。”[16]自然主义的理论家左拉,在他的《实验小说》中也强调作家要像科学家一样研究生活:“假如实验的方法可以引导人们去认识物质生活,那么,实验方法也可以引导人们去认识感情和精神的生活。”[17]

《人间喜剧》

国内的“写实主义”文学观念,自胡适、陈独秀和周作人的提倡之后,一些青年作家展开了广泛的文学实验,汇成了一股“问题小说”风潮,如冰心、王统照、罗家伦等,都对关系的社会问题和青年问题进行了研究。然而,过于追求“爱”和“美”的问题解决方式,引发了茅盾的不满,他在《自然主义与中国现代小说》一文中极力推崇左拉、龚古尔兄弟等人的文学创作观念,目的是为了纠正问题小说不遵照客观事实只凭直觉得出结论的“蹈空”现象,应该像左拉等人“把所观察的照实描写出来”,围绕客观“真实性”来写作,因为“自然主义是经过近代科学的洗礼的;他的描写法,题材,以及思想,都和近代科学有关系。”因此,最贴近生活的写作,是作家要学习自然科学家的精神,“把科学上发见的原理应用到小说里,并该研究社会问题,男女问题,进化论种种学说。”[18]可见,茅盾对科学实证主义精神的推崇备至。

不仅仅是茅盾,同时代的研究者,瞿世英在《小说的研究》中推崇左拉的写作观念,并认为这是最符合“科学”的写作,不仅在题材、人物塑造上具有客观真实性,而且能够帮助人们建立科学的世界观与人生观[19]。陈钧在《小说通义》中直接将文学习作比作“科学之研究声光电”一样,哪怕是细微末节之处,也要“辨析精确”,并强调“此种科学的精神,小说家所必备也”[20]。在自然主义之后,是现实主义创作思想的提倡,出现了茅盾的《子夜》、《林家铺子》、《春蚕》,老舍的《骆驼祥子》、《四世同堂》、《我这一辈子》等经典作品,显示了“写实”类文学的骄人成绩。这些优秀的创作,同“真实”“观察”“求证”的科学实证精神的有着千丝万缕的联系,明显表现出受到科学理性影响而产生巨大的艺术活力。

(三)技术革命与“现代主义”写作技法

在中国现代文学历史上,除了心理学、进化论和实证主义影响下的文学创作与文学研究,还有技术革命所带来的文学变化。如果说二十年代还只是“科学理性”的提倡,那么到了三十年代,由于社会经济的发展、现代技术的运用,文学写作的形式也在开始发生变化,这一变化在上个世纪三十年代上海都市的“新感觉派”表现最为明显。

上个世纪三十年代的上海都市

首先是审美对象转化为声光化电的都市人工景观。翻开新感觉派作家的作品,扑面而来的就是上海浓郁的都市气息。上海,这座殖民地化的大都市,“造在地狱上的天堂”(穆时英语),将物质文明辉煌灿烂的魅力尽力展现在人们面前。海德格尔曾经说过:这是“技术文明大地化的时代”[21]作家将“取景框”对准了技术文明时代的人工景观,在《现代的诱惑》一书中,史书美认为海派笔下的人物更多的是“漫游者身份”,敞开、自由式的视角让他能够迅速融入到街道景观和都市人流中,而随着漫步者的都市“游历”,仿佛在我们面前展开了一幅“以物质上的现代性,思想上的开放性、内容上的复杂性以及情感上的多元性为整体特征的另类都市文化地图。”[22]

其次是多元拼贴的技术表现手法。现代技术的发展改变了传统的叙事方式,借助图片、摄影、照相的新型媒介,将文字为主体的叙事方式转化为视觉中心的叙事表达,新感觉派作家在都市环境的描写上,开始采用交叉拼贴的方式表现都市的纷繁芜杂,这是一种“蒙太奇”的电影表现方式。在人物对话上,也采用电影台词的表达方式,事实上,许多新感觉派作品可以直接用于电影脚本。

此外,在人物刻画上,新感觉派充分吸收发扬弗洛伊德的心理学分析,重点表现人物内心活动,甚至是潜意识和变态心理,像穆时英的《白金的女体塑像》中医生对病人惨白瘦弱的身体产生的“性冲动”,施蛰存的《魔道》《巴黎大戏院》对于都市人压抑和变态心理的揭示等等,为读者带来新奇全新的感官体验,他们的作品也为都市写作和现代主义的写作研究提供了一种经典文学范式。

三、系统原理与文学建模

伴随着改革开放和思想的解禁,上个世纪80年代初期,一向沉寂的科学化研究又一次回到我们的视野,这对于打破革命主题的文论思想和开启新的研究思维提供了一次重要契机。二战之后,世界上的科学技术革命进入了一个全新的阶段,按照历史说法,是以生物、信息、核能为代表的第三次产业革命。新的科技革命不仅造成了社会活动方式的多样化,而且深深影响了文学艺术的创作与研究。文学不仅在科技发展的世界没有湮没,反而在新的技术理论下走向多元化、跨学科的发展之路。在这一时期,比较突出的是系统科学的打造,文学研究者们纷纷从系统角度对文学展开了探索。

(一)基于生物学的文学功能系统

现代系统理论的创立是以生物学理论研究方法为基础的,最早可以追溯到19世纪20年代奥地利生物学家贝塔朗菲倡导的“机体论”,到了40年代在通讯和军事领域表现非凡,“贝尔”电话通讯网络与原子弹“曼哈顿”工程,便是系统工程的成功实践,到了50年代,各个国家在科学实践的基础上,广泛了发展系统理论,并运用到哲学、社会学、历史、文学等人文学科领域。

这种源自生物学研究的狭义系统论最基本的方法论是有机整体性,就是将研究对象看做一个整体结构模型,要在部分(或元素)与部分,部分与整体之间的相互关系中去把握对象,研究系统运行规律。林兴宅于1985年发表在《鲁迅研究》上的一篇《论阿Q的性格系统》,是较早以系统论进行文学研究的论文。传统的阿Q研究主要集中在“精神胜利法”的关注,而他却将阿Q人物性格的种种表现看做一个“性格整体”,并将其罗列在一起的时候,发现阿Q性格中充满了诸多自相矛盾的地方,如“质朴愚昧/狡黠圆滑”、“自尊自大/自轻自贱”、“率真任性/正统卫道”等10组正反两样的性格特点,以此得出了阿Q具有“两重人格”——“精神与物质的分裂,感性与理性的分裂”[23]。这一类的案例研究文章较多,如刘再复的《论人物性格的二重组合》、《论人物性格的模糊性和明确性》,便是从系统整体性角度出发,综合考量人物性格“系统”的局部特征与整体结构,用科学结构的方式更加明确地“解剖”了复杂的文学阐释,为人物性格的研究提供了一个科学视角;再如肖君和的《关于艺术系统的分析和思考》(1984年)和姚全兴的《艺术创造工程初探》(1984年),都是将艺术看做一个“系统工程”,进一步解析艺术内部的真实结构,来探索艺术现象、艺术问题的科学规律。(见下图)

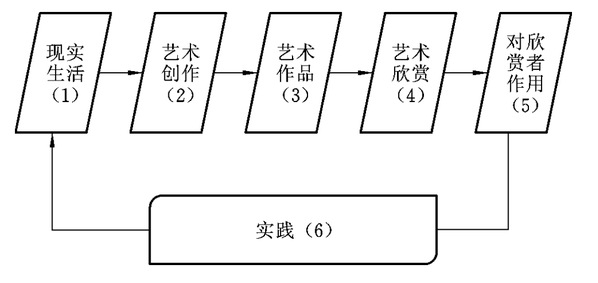

系统论的另一个研究重点是系统元素的功能性,也就是子系统之间的有机联系,如同生物细胞一样,彼此之间相互依存、相互作用,才能构建成一个有机的逻辑体系。文学功能系统同样可以视为“艺术细胞”组成的系统群落模型,每个子系统单元之间具有辩证的依存关系,发挥彼此的作用共同支撑起艺术系统的合理运转。从艺术功能角度研究比较早的文献有朱振亚的《艺术活动的系统分析》[24],他将艺术活动分为六个元素,分别是现实生活、艺术创作、艺术作品、艺术欣赏、艺术作用、实践过程。按照功能划分,则是认识功能、审美功能、教育功能与能动反映,这些功能将六个元素有机地联系起来,艺术作品创作建立在对现实的认识基础之上,艺术作品的呈现和欣赏则是审美功能的体现,作品对读者的作用体现在感染和教育,而最后实现的是欣赏者(主观)对于现实生活(客观)的能动反映。这种功能性模型不仅将系统的部分一一解析出来,而且将艺术系统视作一个动态运作的过程,这种科学形象的方式避免了文学研究的僵化,也影响了当代文学的研究。

(二)基于计算机的文学信息系统

从广义系统论的角度来看,包括信息学、控制论、电子计算机、运筹学、传播学等一大批学科在内,是20世纪中叶以来发展最快、涵盖最广的综合性学科。从今天的角度来看,信息学已经渗入科学研究的各个领域,近年来,像心理信息学、文艺信息学、社会信息学、传播信息学之类的名词层出不穷,显示出信息学的高度融合性、交叉性,从这个角度来说,信息学不仅仅是一门学科,更是一种方法论。不过,在80年代,文学信息系统的出现还是一个新鲜事物,也引发了广大文学研究者的浓厚兴趣。文学理论专家和文学科学化的倡导者刘再复先生曾在《读书》(1985年)杂志上发表过一篇《文学研究革命的若干基本认识问题》的长文,特别分出一块介绍“系统科学”的思想原则,并强调“这种引进还带有尝试的性质,但它们在文艺研究和文艺批评领域已经展示出一种令人耳目一新的前景”。[25]在他的引导下,林兴宅、朱振亚、肖君和、姚全兴、陈辽等新方法的带头人发表了大量关于艺术系统与信息系统的论文,掀起了1985年前后的“方法论热潮”。

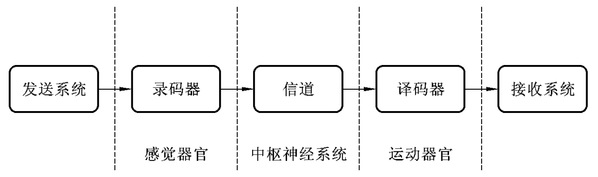

烁石的《艺术信息学概论》是一篇较早全面介绍艺术信息学的文章,他将计算机的系统方法运用到艺术研究之中,认为艺术同计算机系统运行一样,都是以信息为基础的,“利用信息科学的方法对艺术作品的产生、存储、传输、接收等过程进行系统的研究,就是艺术信息学的任务”。[26]为了详细说明,他也采用了文学建模的方式,来清晰展示文学创作与文学接受的信息流动物理过程。(见下图)

比起文学功能系统,文学信息系统既能宏观把控也能够进行微观研究,尤其是运用“信息流”的方式展示整个系统的运行过程,发掘其中微妙的变化过程,要比粗犷式的文学系统研究细腻、严密的多。通过系统理论与文学建模,许多研究者展开了对形象思维、创作灵感、文体类型等方面展开了研究,如鲁萌的《诗歌的信息系统概论》(1984)从诗歌创作和诗作的文本呈现过程进行了信息学的研究;陶同发表的《从微观人脑和宏观社会等动态系统看形象思维的特点》(1985)从微观和宏观的信息流动过程分析了形象思维的系统流程;姜庆国的《信息论美学初探》(1985)则从信息论美学的发生、特征、内容和实际运用的角度进行了探索和归纳。陈辽还总结了文艺信息学的前言成果,出版了一本《文艺信息学》(人民文学出版社1986)的著作。

尽管这一段时期的文学功能系统和信息系统的研究还比较机械,甚至可以说是系统工程学和计算机系统语言的平行挪用,因此,也有许多文学研究者对此持否定态度,他们认为文学作为一种精神创作活动,这种系统研究的方式并不能概括和分析复杂的文学现象。不过,作为初创期的文学信息学也在不断发展完善的过程中,经过诸多研究者的推动和深入探索,文学系统学和文学信息学也越来越贴近文学研究的实际状况,研究对象不断细化,研究内容也越来越具体,为下一阶段文学的定量分析研究奠定了基础。

四、定量分析与文学统计

经过1985年方法论热潮的洗礼,文学与科学的联姻已是大势所趋,传统的文学研究方法已经空间狭小,研究者对新的科学研究方法兴趣浓厚,但是人们学会对文学系统进行理论建模之后,仍然有新的文学问题摆在眼前,例如,文学系统的运行和文学要素的功能,能否得到切实的“文学依据”的支撑?再比如,科学研究走向了精密化的时代,文学研究能否进入更加深入的细部研究?正是在这种背景之下,一种带有统计学性质的定量分析方式渐渐浮出地表。

定量分析源自于文学统计学,可以上溯到欧洲十九世纪中叶,英国数学家德摩根提出,对于一些作品的著作权问题,可以通过研究用词技巧和词的长度来解决。率先使用这种方式的是美国地球物理学家门登霍尔,他在《科学》(1887年)杂志上撰文,每个作家对词的使用方式和词的长度都不同,可以向“分光镜”一样,对词长进行光谱分析,建立一种语用学的“词谱”。为此他曾经对狄更斯、培根和莎士比亚的作品进行了词谱学的分析,发现不同的用语习惯和特点。波兰学者罗特史洛斯基发展了这种方法,针对不同文体的特征进行统计,总结出500种文体的“特性断面”。二战之后,由于计算机的运用,统计学得到长足发展,文学研究也从词、文体研究拓展到文学风格、作家作品、人物形象、写作效率等不同层面,同时采用“数据先行”的方式,计算的精度更高,结论也更加科学和令人信服。

国内使用定量分析进行社会科学研究始于1982年,宋健在《中国社会科学》发表了《社会学科研究的定量方法》一文,其中提到的“定量”、“定性”、“精密科学”、“模型和仿真”等概念放在今天仍不过时,在当下的研究中依然有理论上的指导,显示了那一代研究者的远见卓识。其后,武汉大学运用计算机分析现代文学经典作品,将老舍的《骆驼祥子》输入电脑,统计出老舍这部作品“用了2413个不同的单字,总字数107,360(不包括标点),并对单字出现次数,编排了《频度表》和《函字索引》,以此可以知道这位作家在这部作品中使用字、词组,语法结构的范例”。[27]他们还对郭沫若、鲁迅、巴金、叶圣陶、曹禺等几位作家的作品进行了同样的统计学处理,字数达到155万字,对于分析现代文学的文字特点和作家风格提供了研究数据。

《骆驼祥子》

另一个经典案例是复旦大学统计学教授李贤平,将《红楼梦》输入大型计算机,通过用字、用词和语言习惯进行了频率统计,经过几个月的分析,绘制了300多张图表,发现不仅是“前80章曹雪芹所作,后40章高鹗所作”的流行说法很难成立,而且许多章节之间的写作风格都不太一致,可能不同时期有多个作者参与写作。尽管这一说法遭到学术界的质疑,但是也证明定量分析能在一定程度上打破学术惯性。1984年,张三夕尝试用定量分析唐代诗人,他的《作家作品研究中的数量分析》将唐代诗人总数进行了统计分析,对于唐代诗人数量达到“二千三百多人”的流行说法进行了数据上的否定,认为能够冠以“诗人”桂冠的仅仅只有三百多人,另外,从存诗量来判断一位诗人的成就是不妥当的,同时还要注意二三流诗人的研究与开掘。这些观点的提出,对于唐代诗人的研究是具有开拓性的,同时还具有一定的严谨性、准确性。

除了提供研究数据作为依据,定量分析也在向其他方面进行探索,比较有代表性的是陈平原结合普罗普的故事叙事学与文学定量分析,对中国小说的叙事模式展开了研究,在其博士论文基础上出版了《中国小说叙事模式的转变》(1988),文中强调为加强研究的可行性,“在特定范围内适当引进定量分析方法……根据小说叙事模式三个层次(时间、角度、结构)的不同变项,我抽样分析了二十世纪初期(准确地说是1902-1027年)的中国小说(著、译)797部(篇),描述出这一转变的大致运动轨迹”。[28]他将这种运动轨迹绘制成了表格与计量统计图,形象和直观地呈现了中国现代小说在叙事上的变化,同时也为定量分析研究带来了一个新思路。

定量分析还可以用于作家作品的外围(环境、地域和历史地位)研究,这对以前只注重作家作品分析是一个突破口。1994年,王兆鹏和和刘尊明运用定量分析方法,对宋代词人的历史地位进行了研究,发表了《历史的选择——宋代词人历史地位的定量分析》一文,根据存词、版本、品评、研究、古代词选和当代词选等六个方面进行统计分析,得出了辛弃疾、苏轼、周邦彦、姜夔等前30位词人的排名,并对他们的历史地位进行了统计学层面的分析。2004年,尚永亮在之前的研究基础上,发表了《唐知名诗人之层级分布与代群发展的定量分析》和《八代诗歌分布情形与发展态势的定量分析》,依托定量分析展开了对唐宋诗人群体与代际研究。

文学统计同文化地理研究的结合是近年来定量分析理论的一个新突破。早在1979年,华裔国际知名地理学家陈正祥教授在日本广岛大学的地理会议上,发表过一篇《中国文化中心的迁移》的演讲稿,结合诗人生活时代与生活地域,绘制了十八张不同的人文地图,其中既有“唐代诗人籍贯分布图”,也有“北宋词人籍贯分布图”和“宋代诗人籍贯分布图”[29],以此来生动演绎中国诗歌由北向南的迁移过程。2012年,王兆鹏在大量文学统计与文化地理研究的基础上,反向运作,不再追求计算机导出的计量结果,而是将大量数据输入电脑系统,提出了“建设中国文学数字化地图平台的构想”,利用“地理信息系统(GIS),将丰富而零散的历代总集、各种文学编年史、相关研究成果中的作家作品编年资料,进行集成化、数字化、图表化、可视化,具有资料查询、数据统计、地图生成等功能。”[30]如果这一数字化平台能够建立,对于当前的文学研究来说是一大利好消息,因为它将以前的时间性研究转换为地理的空间研究,对于把握诗人的出生背景、成长环境、求学游历、生平经历、交友情况、历史事件、写作时段等都有极大的帮助,可以说极大地开拓了文学研究的范围,同时增加文学研究成果的可靠性、科学性。

在定量分析研究的功用方面,古远清编写的一本《文艺新学科手册》(1988)中曾做过预测,他提出文学统计学的研究内容和作用主要体现在三个方面:其一,判定某部匿名作品的作者或伪托作品的真正作者;其二,用于统计文学史上作家作品的编年;其三,总结作家在作品中用字、用词和文学风格。[31]近二十年来的定量分析研究远远超过了他的预测,而且有着持续发展的势头。从最近几年的研究文章来看,杨建军于2016年发表的一篇《定量分析法在中国现当代文学研究中的运用》的论文中,对定量分析的来龙去脉做了一个爬梳,同时结合当前的研究动态对定量分析的功用也进行了总结,他认为定量分析法在五个领域发挥了重要作用,主要表现为:“作家作品研究、海外传播研究、研究成果评价、文学报刊研究、作品风格研究。”[32]同时结合这五个领域,详细阐释了定量分析方法的具体运用方法。例如,作家作品研究领域中,定量分析法除了编年系地的统计,还可以对文本中的母题、人物、地名、用典、方言、民俗等方面进行计量统计,甚至还可以研究作者性格、作品的情绪表达、常用的文学意象展开研究。再例如,海外传播研究,可以结合作品在海内外的译介情况、出版数量、阅读人群、喜爱程度、研究反馈等方面展开计量研究,既可以针对某个作家的阅读生态,也可以进行中国作家阅读整体的综合研究。

总的来说,定量分析研究的潜力很大,范围很广,是当前文学科学化一个重要的研究范例,伴随着“互联网+”和数字化建设的助推之下,新的定量分析研究成果也会层出不穷,会极大地丰富当前的文学研究。

*本文系2017年教育部人文社科青年项目【17YJCZH084】、湖北省教育厅科学研究计划指导性项目 【B2017208】、湖北方言文化研究中心重点项目【2014FYZ004】的项目成果之一。

作者简介:李汉桥,文学博士,湖北第二师范学院文学院副院长、副教授。

注释:

[1] (清)严复:《原强》,王栻主编:《严复集》(第一册),北京:中华书局出版社,1986年第1版,第6页。

[2]任鸿隽:《说中国无科学之原因》,《科学》1915年1月,第1卷第1期。

[3]陈独秀:《敬告青年》,《青年杂志》,1915年9月,第1卷第1号。

[4]陈独秀:《新文化运动是什么》,《新青年》,1920年4月,第7卷第5号。

[5]刘为民:《科学与中国现代文学》,合肥:安徽教育出版社,2000年12月,第18页。

[6]胡适:《胡适文存三集·自序》,上海:上海亚东图书馆,1912年版,第3页。

[7]胡适:《文学改良刍议》,赵家璧主编:《中国新文学大系·建设理论集》,上海:良友图书印刷公司,1935年10月初版,第35-36页。

[8]周作人:《人的文学》,赵家璧主编:《中国新文学大系·建设理论集》,上海:良友图书印刷公司,1935年10月初版,第194页。

[9]鲁迅:《鲁迅小说全集》,北京:中国言实出版社 , 2015年5月第1版,第18页。

[10]陈独秀:《文学革命论》,《新青年》,1917年1月,第2卷第6号。

[11]郁达夫:《郁达夫全集·第五卷》,北京:时代文艺出版社,2000年1月版,第1741页。

[12]成仿吾:《介绍一个文学的公式》,《晨报副镌·艺林旬刊》,1925年9月10日,第十五号。

[13]郁达夫:《沉沦·自序》,上海:上海泰东出版社,1921年10月第1版,第3页。

[14]乐黛云编:《国外鲁迅研究论集》,北京:北京大学出版社1981年10月版,第472页,第129页。

[15]刘为民:《科学与中国现代文学》,合肥:安徽教育出版社,2000年12月,第331页。

[16]泰纳:《巴尔扎克论》,中国社会科学院文学研究所编:《古典文艺理论译丛》,北京:知识产权出版社,1957年第2期,第75页。

[17] 左拉:《实验小说》,张昌华主编:《世界名人名篇经典》,哈尔滨:北方文艺出版社 , 1995年1月第1版,第903页。

[18]茅盾:《自然主义与中国现代小说》,赵家璧主编:《中国新文学大系·文学论争集》,上海:良友图书印刷公司,1935年10月初版,第386-387页。

[19]瞿世英:《小说的研究》,《小说月报》1922年8月,第13卷18号。

[20]陈钧:《小说通义》,《文哲学报》,1923年3月第3期。

[21][德]海德格尔:《技术的追问》,孙周兴选编:《海德格尔选集》,上海三联书店,1996年第1版,第924页。

[22]刘军:《论新感觉派都市小说的街道经验》,《社科纵横》,2006年第2期。

[23]林兴宅:《论阿Q性格系统》,《鲁迅研究》,1985年第1期。

[24]朱振亚:《艺术活动的系统分析》,《当代文艺思潮》,1984年第2期。

[25]刘再复:《文艺研究思维空间的扩展》,《读书》,1985年第2、第3期。

[26] 烁石:《艺术信息学概论》,钱学森、刘再复编:《文艺学·美学与现代科学》,北京:中国社科出版社,1986年6月第1版,第138页。

[27]金德万:《统计学与文学风格的辨析》,《当代文艺思潮》,1983年第4期。

[28]陈平原: 《中国小说叙事模式的转变》,上海: 上海人民出版社,1988 年,第 5~13 页。

[29]陈正祥:《中国文化地理》,北京:生活·读书·新知三联书店,1983年第12期,第251页。

[30]王兆鹏:《建设中国文学数字化地图平台的构想》,《文学遗产》,2012年第2期,第131页。

[31]古远清:《文艺新学科手册》,武汉:华中理工大学出版社,1988年5月第1版,第230页。

[32]杨建军:《定量分析法在中国现当代文学研究中的运用》,《厦门大学学报》,2016年第4期,第37页。

[33]陈惇、刘象愚著:《比较文学概论》,北京:北京师范大学出版社,2000年9月第1版,第145页。

本文原刊于《华中学术》2020年02期。

原文链接:

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=UeijT_GnegBNYUoTIpw7M5ks7wb0BIv9v8fVz6sOaoEX2fwbeKXZ8rent1afSbJ2iVfqo4VczZZlojbVJGQ3du_2-4MQASX1lxf9GDFOYatQsC6usJzVeHnlnHhC7saw&uniplatform=NZKPT&flag=copy